可控放电避雷针的保护原理

雷云对地面物体放电不外乎以下两种方式:上行雷闪和下行雷闪。一般来说,下行雷闪时,先导自上而下发展,主放电过程发生在

地面(或地面物体)附近,所以电荷供应充分,放电过程来得迅速,造成雷电流幅值大(平均值为 30 — 44kA ),陡度高( 24— 40kA/μ s);上行雷闪,一般没有自上而下的主放电,它的放电电流由不断向上发展的先导过程产生,即使有主放电因雷云向主放电通道供应电荷困难,所以放电电流幅值小(平均小于 7kA ),且陡度低(小于 5kA/μ s)。

上行雷闪不仅雷击电流幅值小陡度低而且不绕击。这是因为上行雷闪先导是自下而上发展的,该先导或者直接进入雷云电荷中心,或者拦截自雷云向下发展的先导,这样中和雷云电荷的反应在上空进行,自雷云向下的先导就不会延伸到被保护对象上。上行雷闪还有另外一个特点是上行先导对地面物体还具有屏蔽作用,可减轻放电时在地面物体上的感应过电压。可控放电避雷针正是利用了上行雷闪的这些特点,通过巧妙的结构设计,使其能可靠地引发上行雷闪放电,从而达到中和雷云电荷,保护各类被保护对象的目的。

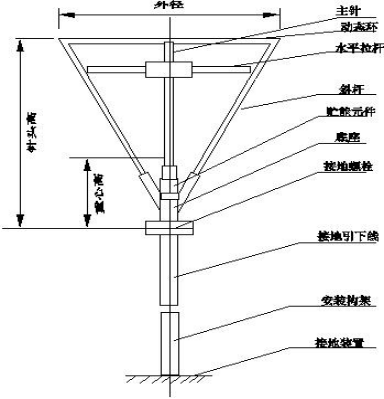

可控放电避雷针由针头、接地引下线、接地装置构成一套保护系统。它的针头不再是单针,而是由主针、动态环、贮能装置组成(图 1 )

根据尾部带金属线的火箭 (火箭引雷试验 ) 比高层建筑更容易引发上行雷

6

的经验分析得出,要成功地引发上行雷,针头需达到以下要求:

㈠在引发的上行雷发生之前,针头附近的空间电荷应尽量少,以便于自主针针尖向上发展放电脉冲。

图1 可控放电避雷针结构示意图

㈡当需要引发上行雷闪时,针尖处的电场强度应足够高,以迅速

产生放电脉冲。

下面通过对可控放电避雷针动作过程的研究说明它满足了这两条要求:

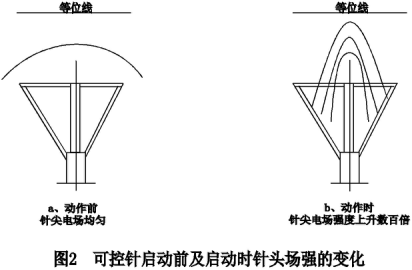

当可控放电避雷针安装处附近的地面电场强度较低时(如雷云离可控放电避雷针及被保护对象距离较远等情况),雷云不会对地面物体发生放电,此时可控放电避雷针针头的贮能装置处于贮存雷云电场能量工况,由于动态环的作用,针头上部部件(动态环和主针针尖)处于电位浮动状态,与周围大气电位差小,因此几乎不发生电晕放电,即保证了在引发发生前针头附近的空间电荷很少的要求。

7

当雷云电场上升到预示它可能发生对可控针及周围被保护物发生雷闪时,贮能装置立即转入释能工况,这一转变使主针针尖的电场强度不再被动态环限制,针尖电场瞬间上升数百倍,使针尖附近空气迅速放电,形成很强的放电脉冲,因没有空间电荷的阻碍,该放电脉冲在雷云电场作用下快速向上发展成上行先导,去拦截雷云底部先导或进入雷云电荷中心。如果一次脉冲引发不成上行先导,贮能装置即又进入贮能状态,同时使一次脉冲形成的空间电荷得以消散,准备第二次脉冲产生。如此循环总能成功地引发上行雷。

可控放电避雷针的保护特性

为了验证可控放电避雷针是否达到了设计目的,我们用正极性操作波和直流分别进行了一系列试验。

图 4 是在等同条件下用正极性操作波放电获得的可控放电避雷针与富兰克

林避雷针的保护曲线。试验时模拟雷云电极离地面高度为8.5m。

(用正操作波进行试验更切合雷闪机理: ① 操作波波头上升缓慢,较接近

于雷电先导与针之间空气间隙上的电压变化情况。② 雷电放电是以分级先导的

8

方式向前推进的,用正极性操作波是为了在模拟电极与针之间的间隙中使放电有几个先导分极)。

为了严格地考核可控放电避雷针的保护性能,操作波试验时没有附加直流电场(雷电放电发展过程是,地面上方有很强的由雷云产生

的静电场。该电场作用于可控放电避雷针的贮能装置,可保证针头能够连续发出一系列脉冲,提高引发上行雷的成功率,以便使得到的结果更严格,对于应用更安全)。

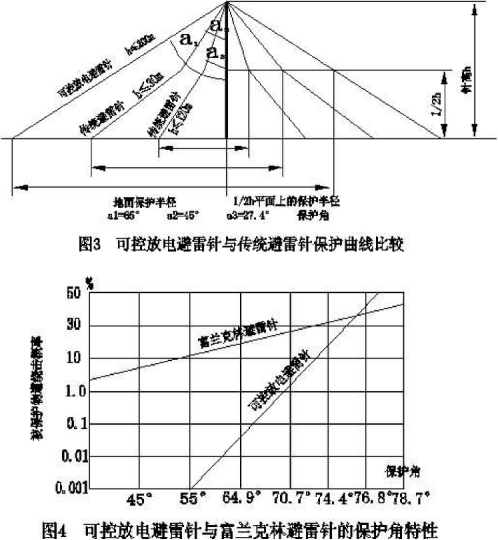

由图 3 可知,可控放电避雷针的保护特性明显优于富兰克林避雷针,就主要参数绕击概率和保护范围而言,是令人非常满意的:

⑴可控放电避雷针有一个相当大的几乎不遭受绕击的保护区域。例

如当绕击概率不大于 0.001%时(显然在这样的绕击概率下,被保护对象遭绕击的可能性是相当相当小的)保护角度高达 55° ,相比之下富兰克林避雷针实际上几乎没有不受绕击的区域。

⑵当被保护对象遭受绕击概率允许达到 0.1%(目前规程规定的允许值)时,可控放电避雷针的保护角达到 66 .4° ,而富兰克林避雷针的保护角远远低于此值(因此,在雷电活动强的地方应用富兰克林避雷针保护是不经济的,被保护物遭雷击的可能性也还存在,如湖北有两个电厂的升压站就曾经遭受过绕击)。

在可控放电避雷针和传统避雷针的对比试验中,在可控放电避雷针的针头可以清楚地看到一段较长的直线部分,这说明在这里有向上发展的先导,而在富兰克林避雷针的针头上的放电轨迹上则见不到这一明显直线段,无数次的实验表明,可控放电避雷针就是靠产生向上放电来减少绕击和增大保护角的。

从其它试验数据可进一步说明可控放电避雷针的保护性是由于创造了产生向上放电的条件和实际上发生了向上放电所得到的结果。

试验结果表明 :

(1)可控放电避雷针的放电时间比富兰克林避雷针平均提前 13.3μs。

(2)模拟电场比较低时,可控放电避雷针的电晕电流比富兰克林避雷针低得多,

几乎处于完全抑制状态。

(3)在模拟电场增加到能够启动可控放电避雷针时,可控放电避雷针产生的是脉

冲式电晕放电电流,其电晕电流幅值比富兰克林避雷针大好几十倍,但电晕电流

的平均值比后者小,这有利于从电晕向先导电弧的转化。

10

需要指出的是可控放电避雷针特别适合高压输电线路的防雷,通过对比试验发现:可控放电避雷针的引雷能力比传统避雷针强得多,而且有较大的保护角,这样就可以降低输电线路的绕击率,另一方面由于可控放电避雷针的主放电电流幅值小、陡度低 ,根据输电线路耐雷水平的设计要求(见表 1),35kv-500kv 的输电线路是完全可以耐受此雷击放电电流而不会跳闸,也不会造成大的感应过电压。

不同电压等级输电线路的耐雷水平 | 表 1 | ||||||||

额定电压,单位 kv | 35 | 60 | 110 | 154 | 220 | 330 | 500 | ||

线路耐雷水平 Io,单位 kA | 20-30 | 30-60 | 40-85 | 90 | 80-120 | 140 | 150 | ||

可控放电避雷针主要电气参数特性

(1)针高 h≤ 200m 时,保护角 65° ,相应地面保护半径为 2.14h,

离地面高度 hx 处水平面保护半径为 2.14 ( h—hx )。

(2)主放电电流的平均幅值小于 7kA。

(3)主放电电流的陡度 ≤ 5kA/μ s

(4)基本上消除了雷闪时产生的感应过电压。

(5)绕击概率不大于十万分之一时的保护角为 55° 。

(6)接地电阻 ≤ 10Ω (一般地区)、≤ 30Ω (在高阻区及无人区)。

(7)抗风能力不低于风速 50m/s。

(8)安装方便,使用期内免维护。

可控放电避雷针的型号及适用范围 表2

型 号 |

使用期(年) |

适用范围 | 底部安装尺寸 D(mm) |

FX-KK500 | 25 | 500KV及以上变电站、发电厂、微波站(塔)、证券、气象、电视塔、军火、油库、炸药库、雷达等需要严格要求防雷的各种措施。 | 200 |

FX-KK220 | 20 | 110KV、220KV变电站、微波站(塔)、电视塔及高层民用建筑。 | 200 |

FX-KK110 | 15 | 35KV、110KV变电站的防雷改造(取代传统避雷针)及较低民用建筑 | 100 |